2022年は日中国交正常化から50年

1972年9月、田中角栄首相と周恩来首相が北京で日中共同声明に署名、中国との国交が回復しました。日本政府が台湾の蒋介石政権を中国の正統政権としてきたそれまでの態度を転換して、中華人民共和国政府を中国を代表する唯一の合法政府として承認したのは歴史的出来事でした。

1972年9月、田中角栄首相と周恩来首相が北京で日中共同声明に署名、中国との国交が回復しました。日本政府が台湾の蒋介石政権を中国の正統政権としてきたそれまでの態度を転換して、中華人民共和国政府を中国を代表する唯一の合法政府として承認したのは歴史的出来事でした。

声明では、日本が戦争で中国国民に重大な損害を与えたことに「責任を痛感し深く反省する」と表明、双方が平和5原則を順守し、すべての紛争を平和的に解決し、武力または武力による威嚇に訴えないことを約束しました。1978年8月12日、北京で日中平和友好条約が調印され、同年10月に批准書が交換され発効しました。同条約は、日中共同声明に規定された「平和5原則」や「紛争の平和的解決」などの諸条項を再確認し、日中関係の基本原則を条約の形で確定したものでした。(画像:yahooニュース)

中国侵略を認め、深い反省を表明した「日中共同宣言」

1998年11月の江沢民国家主席の来日の際の日中共同宣言では、日本が「過去の一時期の中国への侵略によって中国国民に多大な災難と損害を与えた責任」と「深い反省」を表明し、両国間の公式文書で日本側が初めて「中国侵略」を認めました。21世紀に入り、小泉純一郎首相が01年から06年まで毎年靖国神社を参拝、そのため日中首脳の相互訪問による直接会談が断絶、「政冷経熱」の状態が続き、05年4月には中国全土で群衆の抗日デモが展開されました。

「戦略的互恵関係」の確立を約束した「日中共同声明」

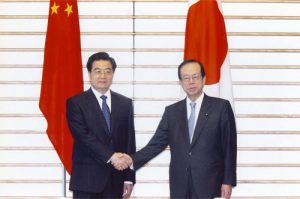

06年9月に就任した安倍晋三首相(第1次安倍内閣)は、最初の訪問国として中国を訪れ、当時の胡錦濤主席、温家宝首相と会談、直接の首脳会談が復活、双方は「戦略的互恵関係」の確立を約束しました。08年の福田康夫首相と胡錦濤主席が発表した日中共同声明では、「日中関係が両国の何れにとっても最も重要な二国間関係の一つであり、今や日中両国がアジア太平洋地域及び世界の平和、安定、発展に対し大きな影響力を有し、厳粛な責任を負っているとの認識で一致したとし、双方が『戦略的互恵関係』の新たな局面を絶えず切り開くことを確認。さらに『共に努力して、東シナ海を平和、協力、友好の海とする』としています。(画像:ロイター)

06年9月に就任した安倍晋三首相(第1次安倍内閣)は、最初の訪問国として中国を訪れ、当時の胡錦濤主席、温家宝首相と会談、直接の首脳会談が復活、双方は「戦略的互恵関係」の確立を約束しました。08年の福田康夫首相と胡錦濤主席が発表した日中共同声明では、「日中関係が両国の何れにとっても最も重要な二国間関係の一つであり、今や日中両国がアジア太平洋地域及び世界の平和、安定、発展に対し大きな影響力を有し、厳粛な責任を負っているとの認識で一致したとし、双方が『戦略的互恵関係』の新たな局面を絶えず切り開くことを確認。さらに『共に努力して、東シナ海を平和、協力、友好の海とする』としています。(画像:ロイター)

しかし、2010年9月の尖閣諸島沖での中国漁船と海上保安庁巡視船との衝突事件、12年9月の日本政府による尖閣諸島国有化措置により国交回復以来日中関係は最悪の事態となりました。中国国内では抗日デモが全国で吹き荒れました。

安倍晋三首相の靖国参拝で関係が更に悪化

2012年、政権に戻った安倍晋三首相は、13年12月、靖国神社に参拝(右、朝日新聞2013年12月26日付号外)、侵略戦争肯定・美化の姿勢を示したことから日中関係は更に悪化しました。14年11月、北京で開催されたAPECの機会に安倍首相と習近平主席の会談が実現。この会談は、両国政府の事前の4項目合意事項を前提に実現したもので、「日中間の四つの基本文書の諸原則と精神の遵守」などがうたわれました。四つの基本文書とは、日中共同声明・日中平和友好条約・日中共同宣言・日中共同声明(08年)を指し、日中関係を律する重要な基本文書として、双方が確実に履行すべき拠りどころとなっています。(画像:朝日新聞)

2012年、政権に戻った安倍晋三首相は、13年12月、靖国神社に参拝(右、朝日新聞2013年12月26日付号外)、侵略戦争肯定・美化の姿勢を示したことから日中関係は更に悪化しました。14年11月、北京で開催されたAPECの機会に安倍首相と習近平主席の会談が実現。この会談は、両国政府の事前の4項目合意事項を前提に実現したもので、「日中間の四つの基本文書の諸原則と精神の遵守」などがうたわれました。四つの基本文書とは、日中共同声明・日中平和友好条約・日中共同宣言・日中共同声明(08年)を指し、日中関係を律する重要な基本文書として、双方が確実に履行すべき拠りどころとなっています。(画像:朝日新聞)

東シナ海を平和、協力、友好の海に、武力ではなく外交の努力で

日中友好を更に発展、前進させ、確固たるものにするためには基本文書の諸原則を遵守すること、紛争は武力ではなく外交による話し合いで解決することが両国に強く求められています。