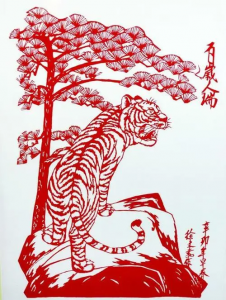

今年の干支は「壬寅」、中国の古典に虎が登場

2022年は「壬寅」(みずのえ・とら)年です。孔子の「五経」には虎が登場します。その言葉が現在の日本語の中に今も生きています。漢詩研究で知られる一海知義先生は著書「漢語の知識」の中の「虎さまざま」に書いています、その一端を紹介します。

2022年は「壬寅」(みずのえ・とら)年です。孔子の「五経」には虎が登場します。その言葉が現在の日本語の中に今も生きています。漢詩研究で知られる一海知義先生は著書「漢語の知識」の中の「虎さまざま」に書いています、その一端を紹介します。

象とちがって、虎は中国に古くからいた動物です。ライオンのいなかった中国では、虎が百獣の王でした。漢代の史書「戦国策」は「百獣ノ長」とよび、最古の字書「説文解字」も「虎ハ山獣ノ君ナリ」といっています。孔子が知識人必読の書として指定した五つのテキストを「五経」(易・書・詩・礼・春秋)といいますが、その中の「易経」や「礼記」に早くも虎が登場します。それだけでなく、私たちがよく知っている成語が、当時すでにできていたことがわかります。

例えば、非情な危険をおかすこと、はらはらすることを「虎の尾を踏む」といい、じっとチャンスをうかがうことを「虎視眈々」といいますが、これらはいずれも「易経」に見えることばです。また、「礼記」(檀弓篇下篇)に見えるつぎの話は「苛政ハ虎ヨリモ猛ナリ」ということばとともに、よく知られています。(苛政:ひどい政治、厳しい税の取り立て)

(中略)「虎穴に入らずんば虎子を得ず」というよく使われることばは、「後漢書」という史書(五世紀の范曄著、班超伝)に見えますが、「虎を画いて狗に類る」という成語も、この史書(馬援伝)が出典です。これは、えらい人物のまねなどすると、かえって軽薄な人間になるぞ、という意味ですが落差をよく表していて、おもしろい表現だと思います。

この成語をちょっとひねって、わが国の良寛和尚(1758~1831)はつぎのような漢詩を作りました。

少年捨父走他國 少き年 父を捨てて他国に走り

辛苦畫虎猫不成 辛苦 虎を画いて 猫も成らず

有人若問箇中意 人ありて若し箇の中の意を問わば

箇是從來榮藏生 箇は是れ従来の栄蔵生

「栄蔵」は出家前の良寛の名前。虎を画いて(犬でなく)猫にもならぬというのは、何となくユーモラスで、良寛という人の楽天性をよく表しているように思います。また、20世紀になっても切れず、かつて毛沢東がアメリカ帝国主義を「張り子の虎」(紙老虎)とよんだのは、現代版の新しい成語に数えてよいでしょう。(一海知義著「漢語の知識」より)